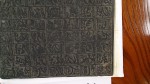

先日、松岩小学校の6年生33名が、「未来の町つくり」という 総合学習で当神社を訪れました。地域の歴史と伝統の理解の上に未来を描くという視点は、小学生と言えどもしっかりしたもの感心させられます。そこで、それならと、普段はお堂蔵にしまわれていてなかなか見ることのできない物たちを特別に公開しました。日露戦争に使われた銃を手にもって重さを確かめたり、奉納された本物の刀を見たりしました。弓や3メートルほどもある槍などもあり、子供たちは目を丸くしていました。これらは、実際に使われた武器だからこそ 神様に奉納しお祓いを受けたものだと思われます。鎧は鮎貝家のお殿様が戦勝(おそらく江戸末期の外国船への警護のためか)を祈願して奉納したという記録があります。寺子屋で使用したかな文字の版木には、引率していた先生が一番感激されていました。伊達政宗の像は昔松岩小学校に置かれていたものだそうで、戦後奉納されたようです。独眼竜ではなく、ちゃんと両目が彫られており、政宗のひそかな願いが表れているようです。 子供たちの描く未来の町が、歴史から良いことも悪いことも学んで、それらをちゃんと伝えていける町つくりであってほしいと願います。

神様に奉納しお祓いを受けたものだと思われます。鎧は鮎貝家のお殿様が戦勝(おそらく江戸末期の外国船への警護のためか)を祈願して奉納したという記録があります。寺子屋で使用したかな文字の版木には、引率していた先生が一番感激されていました。伊達政宗の像は昔松岩小学校に置かれていたものだそうで、戦後奉納されたようです。独眼竜ではなく、ちゃんと両目が彫られており、政宗のひそかな願いが表れているようです。 子供たちの描く未来の町が、歴史から良いことも悪いことも学んで、それらをちゃんと伝えていける町つくりであってほしいと願います。

子ども達のために、お宝?公開

立冬 なでしこ便り

秋も深まり、いつの間にか立冬を迎えました。落ち葉が山のように境内に重なり、毎日落ち葉掃きです。そんな中、久しぶりになでしこクラブ活動です。部員のお母さまがお茶道具一切を持ってきてくださって、お抹茶を楽しみました。お抹茶の楽しみの一つは何といってもお菓子です。素敵なお菓子もたくさん持参してくださいました。ミニ茶会で、季節を味わい楽しむ時間となりました。

花魂祭

文化の日に

文化の日の話題をもう一つ。(もう三つ?)

一、実は11月3日は旧の9月15日、本来なら八幡様のお祭りの日でした。最高のお天気でしたし、夜は十五夜のお月さまできれいでした。

一、床の間に花を活けて、緋毛氈を敷いて、七五三の子供たちを迎えました。日本文化を大切にしましょう!というアピールのつもり?!写真コーナーにもなります。

一、玄関に、着物の端切れで作った七五三の飾り物を置きました。箪笥の奥に眠っていた端切れでもそれなりにできたと、作者(娘)はご満悦です。女の子のものも作る予定でしたが、力尽きたとか。続編を期待します。

熊谷市、玉井中央自治会の皆さん来訪

文化の日の今日、熊谷市の玉井中央自治会の皆さん30名ほどが訪れました。皆さんは震災の時にいち早く募金活動をして、気仙沼市に義援金を送ってくださいました。以来、何回も当神社を訪ねて来てくださっています。今日は境内にある震災の慰霊碑に献花をして、皆で黙祷を捧げました。折しも七五三のご祈祷でバタバタしている最中で、おもてなしもできないまま、さっと次の目的地へ向かわれました。震災以来何度となく私たちがお会いしている熊谷の皆さんは、本当に行動的で、そしてさわやかです。

台風の落とし物

お祭り、無事斎行

この10月14日、15日に秋の例祭が無事斎行されました。はじめは傘マークだった天気予報がだんだんよくなって、暑くもなく寒くもなく良いお日和で何よりでした。

今年も昨年に引き続き、復興事業に携わる建設業の方たち25名が工事中の安全を祈願して神輿担ぎのお六尺として参加してくれました。また松中、面中出身の42歳厄祓いのための神輿担ぎに10名ほど参加して、なんと総勢72名の大行列となりました。

また今年は中町の総代長さんが亡くなられ、新しい総代長に代替わりしての初のお祭り斎行でした。しかし、何があっても中町は神輿のお休みどころ、昼食の場としてお神輿をお迎えするようにとの故総代長の遺言通り(49日が過ぎ、大祓いも済んだまさにその数日後に!)、お神輿一行は例年通り中町で昼食をいただきました。さらにお神輿の大事な先導役である天狗さんも、三晃さんから高屋敷の息子さんにバトンタッチされました。

時の流れとともにお祭りの担い手が変化していくのは当然のことですが、今年もまた実りの秋を迎えた感謝と地域の皆の幸せを願う祈りは、脈々と受け継がれて行くものなのだなと感じました。震災の影響による人口減少や高齢化による祭りの担い手不足という厳しい状況の中で、何とか続けていこうとする皆さんの努力そのものが祈りなのではないか、と思います。感謝です。

松岩小4年生、震災学習

震災から6年7か月目の10月11日、松岩小学校4年生が「震災学習」のために当神社を訪れました。震災時、避難してきた人たち60余名と電気も水もない中でどのように生活をしたのか、工夫したことや、苦労したことなどを子供たちにお話をということでした。当時の写真などを見せながら、お話ししましたが、4年生の子供たちに分かりやすくというのはなかなか難しいものでした。でも子供たちは一生懸命に聴いてくれて、質問などもありました。今4年生の子供たちは、震災当時3,4歳。繰り返し津波に襲われてきた気仙沼で再び多くの犠牲を出さないためにも、やはり伝える、心に刻んでいくという作業が必要なのだということを改めて痛感させられた一日でした。

震災から6年7か月目の10月11日、松岩小学校4年生が「震災学習」のために当神社を訪れました。震災時、避難してきた人たち60余名と電気も水もない中でどのように生活をしたのか、工夫したことや、苦労したことなどを子供たちにお話をということでした。当時の写真などを見せながら、お話ししましたが、4年生の子供たちに分かりやすくというのはなかなか難しいものでした。でも子供たちは一生懸命に聴いてくれて、質問などもありました。今4年生の子供たちは、震災当時3,4歳。繰り返し津波に襲われてきた気仙沼で再び多くの犠牲を出さないためにも、やはり伝える、心に刻んでいくという作業が必要なのだということを改めて痛感させられた一日でした。

十五夜と十六夜(いざよい)

10月4日は仲秋の名月でした。雲に見え隠れしながらも美しいお月様が見られました。秋の果物や栗団子をお供えして月見酒。

翌5日は十六夜の月。お天気のせいもあるのか4日よりも大きく一段と美しい月でした。海に映る月光も神秘的でした。こんな時はもっと良いカメラと腕が欲しいと切に思います。